レイアウト記(2000)

ということでうちの水草の成長具合を公開するという、ほとんど親バカみたいなもんですな。だいたい毎月更新。

April 2000

ブラックネオンテトラを10匹入れた。思ったよりばらけるのでちょっとスカスカだ。あと10匹追加しよう。

ブラックネオンテトラを10匹入れた。思ったよりばらけるのでちょっとスカスカだ。あと10匹追加しよう。

アマニア・グラキリスだけ矢鱈によく育つ。特に元気なものは茎がアスパラガスのようになっている。

ロタラ・インディカは全体に低調。茎の下の方が傷んで色が変わっている。先のほうのきれいな部分を切って差し換え。これでだいぶ良くなってきた。

流木にくっついているアヌビアス・ナナは古い茎が枯れてきた。周りに伸びた根も黒くなって死んでいるようだ。ここを中心にごわごわと硬く、ぬるぬるしたモクズのような触感のコケが発生。思いきって半分くらいアヌビアス・ナナは剥がしてしまうことにした。

クリプトコリネはウェンティ・ミオヤの方が勢いがある。特に流木の陰にあるひと株は葉が10cm以上に育っている。前景の空間が広く開いたところにあるものはそれほど大きくならない。やや日陰にあった方がよいのだろう。

コプラグラスはそれなりにランナーを伸ばしてはいるが、それほどきれいに茂らない。これもやや陰にある方が状態よく育っているようである。

ポタモゲトンspはこのところ調子が戻ってきた。休眠からさめたのだろうか。▼ △

May 30

今月の状態はこんな具合。先月の写真を撮影後、アマニア・グラキリスをばっさり8割方取り去ってそこへ緑色の草を植えようと思った。ラガラシフォン・マダガスカリエンシスが最有力候補であったが、なかなか売っていない。とりあえず前景で大きく伸びていたポタモゲトンを何本か差し換えて植える。

今月の状態はこんな具合。先月の写真を撮影後、アマニア・グラキリスをばっさり8割方取り去ってそこへ緑色の草を植えようと思った。ラガラシフォン・マダガスカリエンシスが最有力候補であったが、なかなか売っていない。とりあえず前景で大きく伸びていたポタモゲトンを何本か差し換えて植える。

右端の小さめの流木は大きめのものに入れ替えた。これは別の水槽でアヌビアス・ナナがすでにきっちりと活着していたもの。その水槽は光量も古めの蛍光灯1本、上部濾過でCO2の添加もなし、という状態であったが、それが成長の遅いアヌビアス・ナナにはかえって適していたのだろう、葉もきれいに状態よく育っていた。

右中程に小さめの石を置いた。庭の縁石に使うようなドッてことない石。石を水槽に入れる際には硬度の上昇に注意しなくてはならないが、どうやら大丈夫なようだ。

モクズ状のコケはあらかた取り除き、ほとんど見られなくなった。それと入れ代わるように底床にハケ状のコケが生え出した。たまに除去するが、このコケはあまり水草に害を及ぼすことはないのでそのまま放っておく。

ロタラ・インディカは絶好調。トリミングしてもすぐに伸びる。

熱帯魚屋でマヤカが売っていたので購入。細くて植え込むのには手間取ったが、なんとか右奥の空間を埋めることができそうだ、と期待していた。しかし、ヤマトヌマエビが嬉々としてかじっている。よほどうまいのだろうか。CO2の添加をやや多めにして液体肥料も毎日与える。なんとか見られる程度に伸びてきている。

5/27の水替え時にアマニアとロタラをばっさりトリミング。▼ △

Jun.28

マヤカがだいぶ良くなってきた。あまり長くのばしても下の方から茎が痛んでくるだけなので早めに先を切って植えかえる。数も多くなったので前景にも植え込む。

マヤカがだいぶ良くなってきた。あまり長くのばしても下の方から茎が痛んでくるだけなので早めに先を切って植えかえる。数も多くなったので前景にも植え込む。

右端の流木の影にあるウェンティ・ミオヤが巨大になっている。地面から葉先まで20cmほど。他の株は全体に低調。水温が何度か上がった時に葉がだいぶ溶けたのもある。

ポタsp.が次々と芽を出し、すぐに長くのびる。雑然とした感じになってよくない。思いきって前景にあるのは全て取り去ってしまった方が良いのかも知れない。

底床にはハケ状のコケ。エビがこれのついた砂利を抱え込んでガツガツ食うのだが、ちっともなくならない。人為的に取り去るしかないのだろうか。しかし、これをとってしまうとモクズ状のコケが復活しそうな気もするので思案のしどころである。

さて、ADAのグリーンパーツセットを使っているが、逆流防止弁がちっとも機能していない。見たところ、色の違いこそあれ、以前近くのケイヨーD2で買ってきたものと同一のもののようだ。商品説明には「CO2やオゾナイザーにも使えます」とあったが、CO2では機能しないことは実証済みである。最近店頭にあるものを見てみると「CO2」の部分がマジックで消してあった。メーカーにクレームが殺到したのだろう。

逆流するのは我慢してもよいが(あまりよくないのだが)、さらに問題なのは同セットに含まれるシリコンチューブ。可塑剤に反応するのか、プラスチック製の逆流防止弁が変質して溶けてきた。同様に水槽の縁のプラスチック部分も溶けている。

ということでこのグリーンパーツセット、問題が多すぎる。早急に改善を望む。色はなかなかいいんだけどね。▼ △

Aug.6

暑くなってきたので蓋(アクリル板)を外し、角材を横に渡して蛍光灯と水槽の間に隙間をつくる。それでも水温は30℃を超えることがほとんど。ここ数日は扇風機の風をあてている。こうすると30℃くらいでおさまる。

暑くなってきたので蓋(アクリル板)を外し、角材を横に渡して蛍光灯と水槽の間に隙間をつくる。それでも水温は30℃を超えることがほとんど。ここ数日は扇風機の風をあてている。こうすると30℃くらいでおさまる。

マヤカの下の方に茶色いボワボワしたコケ(珪藻だろう)が生えだした。底床やアヌビアスの葉にも拡がって見た目もよろしくない。部屋を片付けていたらむかし買ったアルジミン(テトラベルケ社)が出てきたので入れてみる。2週間でコケはすっかり消えた。

マヤカを買った時に混じっていたヘアグラスの切れはしを植えておいたのが5cm四方くらいの範囲にまで拡がっている。葉の長さは2〜3cmほどと小さい。釣りに行った時に採集してきた天然ものは10cmもある。すこし植え込んだが、なかなか成長は遅い。ランナーを展開して増えるまでにはしばらくかかるだろう。

蛍光灯が遠くなった所為か、トリミングしたロタラ・インディカの新芽の伸びが遅い。また、葉の色が緑色になる。これは光から遠い分、赤い光しか届いていないためで、葉の色は補色で緑になるのだ。水面に近付くにつれ赤くなる。

マヤカの本数が増えたため、右奥〜前景にかけてびっしりと植えてしまった。これで陰が出来たのが良かったのか、クリプトが少し大きくなった。水温が高く、みんな溶けるかとも思われたが、何とか持ちこたえているようだ。

グリーンパーツセットの逆流防止弁が溶けてひどいことになったので、この際ガラス製の「カボーション・ルビー」でも買おうかと思ったらあいにく店頭になかった。注文してまで買うかどうか、だらだらと思案中。▼ △

Sep.9

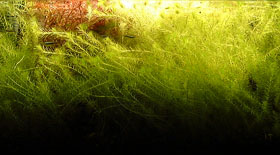

マヤカがじゃんじゃん伸び、空間がなくなってしまった。水替えの度にひとかかえ分くらい(そりゃ大袈裟だ)切り落とすのだが、すぐにまた水槽一杯になる。水温が高い日が続いたが、マヤカの生育には大した影響はないようだ。あまりに暑いと頂芽が茶色くなって成長が止まったかと思われたが、すぐに復活し、新たに芽を伸ばし出す。

マヤカがじゃんじゃん伸び、空間がなくなってしまった。水替えの度にひとかかえ分くらい(そりゃ大袈裟だ)切り落とすのだが、すぐにまた水槽一杯になる。水温が高い日が続いたが、マヤカの生育には大した影響はないようだ。あまりに暑いと頂芽が茶色くなって成長が止まったかと思われたが、すぐに復活し、新たに芽を伸ばし出す。

クリプトはマヤカの陰になって状態が良く分からない。時々葉が溶けているのもあるが、何とか持ちこたえているようだ。

さて、かねてよりの懸案となっていた逆流防止弁だが、ガラス製の「カボーション・ルビー」が店頭に並んでいたので買った。きっちりと逆流は止まるし(これが当たり前なんだが)、ガラスなのでシリコンチューブの可塑剤に反応して変質する心配もない。

さて、かねてよりの懸案となっていた逆流防止弁だが、ガラス製の「カボーション・ルビー」が店頭に並んでいたので買った。きっちりと逆流は止まるし(これが当たり前なんだが)、ガラスなのでシリコンチューブの可塑剤に反応して変質する心配もない。

ブラックネオンたちには人工餌料を与えているが、庭に置いてあるバケツにボウフラが沢山いるので週に一度づつくらい採ってきてやる。採集はスポイトでひとつひとつ吸いとるのだが、その親たち(ヤブカ)に体中を刺されながらの苦行である。まぁその道の人に言わせれば、人工餌の方が栄養価は高いんだそうであるが、ときどきはこういう生のヤツを食わしてやらないと。

オトシンが2尾いる筈なのだが、マヤカの茂みに隠れて出てこない。夜になると水槽の前面に出てくるが、1尾しか最近は確認できない。暑さでへばってなけりゃいいのだが。▼ △

Oct.30

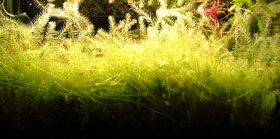

前回の更新の直後、マヤカをばっさりと半分くらいの長さに切った。ついでにロタラも同じ丈にそろえる。

前回の更新の直後、マヤカをばっさりと半分くらいの長さに切った。ついでにロタラも同じ丈にそろえる。

水温もだいぶ落ち着いてきて、涼しく、いや、ほとんど寒くなってきたので蓋を戻し、ヒーターをコンセントにつなぐ。9月中は時々水温が30℃近くまで上がることもあったが、10月に入ってからは25℃前後、あるいはそれを下回ることも多くなってきた。

水温の低下の所為かどうか、水草の成長は遅い。ほとんどまる一月かかってようやくこれだけ伸びた。さすがのロタラもだいぶ下の方が弱ってきて茎も黒くなっているものがある。次に水面近くまで伸びたら差し換えた方が良いかも知れない。

ブラックネオンたちがこの頃ではだいぶふてぶてしく太ってきた。隠れる場所が増えた為か、以前より群れがばらけてきたようである。これだけ数がいれば少しくらい産卵するヤツがいても良さそうなもんだが、今のところその気配すらなし。

オトシンクルス、依然として1尾行方不明。▼ △

最新のレイアウト

Copyright 2001 Ormitte Denko,All-Rights Reserved.

ブラックネオンテトラを10匹入れた。思ったよりばらけるのでちょっとスカスカだ。あと10匹追加しよう。

ブラックネオンテトラを10匹入れた。思ったよりばらけるのでちょっとスカスカだ。あと10匹追加しよう。 今月の状態はこんな具合。先月の写真を撮影後、アマニア・グラキリスをばっさり8割方取り去ってそこへ緑色の草を植えようと思った。ラガラシフォン・マダガスカリエンシスが最有力候補であったが、なかなか売っていない。とりあえず前景で大きく伸びていたポタモゲトンを何本か差し換えて植える。

今月の状態はこんな具合。先月の写真を撮影後、アマニア・グラキリスをばっさり8割方取り去ってそこへ緑色の草を植えようと思った。ラガラシフォン・マダガスカリエンシスが最有力候補であったが、なかなか売っていない。とりあえず前景で大きく伸びていたポタモゲトンを何本か差し換えて植える。 マヤカがだいぶ良くなってきた。あまり長くのばしても下の方から茎が痛んでくるだけなので早めに先を切って植えかえる。数も多くなったので前景にも植え込む。

マヤカがだいぶ良くなってきた。あまり長くのばしても下の方から茎が痛んでくるだけなので早めに先を切って植えかえる。数も多くなったので前景にも植え込む。 暑くなってきたので蓋(アクリル板)を外し、角材を横に渡して蛍光灯と水槽の間に隙間をつくる。それでも水温は30℃を超えることがほとんど。ここ数日は扇風機の風をあてている。こうすると30℃くらいでおさまる。

暑くなってきたので蓋(アクリル板)を外し、角材を横に渡して蛍光灯と水槽の間に隙間をつくる。それでも水温は30℃を超えることがほとんど。ここ数日は扇風機の風をあてている。こうすると30℃くらいでおさまる。 マヤカがじゃんじゃん伸び、空間がなくなってしまった。水替えの度にひとかかえ分くらい(そりゃ大袈裟だ)切り落とすのだが、すぐにまた水槽一杯になる。水温が高い日が続いたが、マヤカの生育には大した影響はないようだ。あまりに暑いと頂芽が茶色くなって成長が止まったかと思われたが、すぐに復活し、新たに芽を伸ばし出す。

マヤカがじゃんじゃん伸び、空間がなくなってしまった。水替えの度にひとかかえ分くらい(そりゃ大袈裟だ)切り落とすのだが、すぐにまた水槽一杯になる。水温が高い日が続いたが、マヤカの生育には大した影響はないようだ。あまりに暑いと頂芽が茶色くなって成長が止まったかと思われたが、すぐに復活し、新たに芽を伸ばし出す。 さて、かねてよりの懸案となっていた逆流防止弁だが、ガラス製の「カボーション・ルビー」が店頭に並んでいたので買った。きっちりと逆流は止まるし(これが当たり前なんだが)、ガラスなのでシリコンチューブの可塑剤に反応して変質する心配もない。

さて、かねてよりの懸案となっていた逆流防止弁だが、ガラス製の「カボーション・ルビー」が店頭に並んでいたので買った。きっちりと逆流は止まるし(これが当たり前なんだが)、ガラスなのでシリコンチューブの可塑剤に反応して変質する心配もない。 前回の更新の直後、マヤカをばっさりと半分くらいの長さに切った。ついでにロタラも同じ丈にそろえる。

前回の更新の直後、マヤカをばっさりと半分くらいの長さに切った。ついでにロタラも同じ丈にそろえる。